英國地球科學家霍頓加盟城大任院長 「因為我想在中國工作」

據香港《南華早報》5月19日報道,英國地球科學家、香港城市大學能源及環境學院新任院長本傑明·霍頓(Benjamin Horton)表示,中國對氣候科學家來說頗具吸引力,因為中國願意投入資金大力支持環境研究,且在政府支持下,中國綠色技術發展迅速。他認為,中國是「氣候科學的巨大希望」。

據介紹,霍頓此前是新加坡南洋理工大學亞洲環境學院地球科學教授,並擔任南大新加坡地球觀測研究所主任。他本科畢業於英國利物浦大學,在英國杜倫大學取得地理學博士學位。霍頓還曾在美國羅格斯大學、賓夕法尼亞大學等高校任教,並曾入選美國地球物理聯合會(AGU)、美國地質學會(GSA)會士。

「我職業生涯的大部分時間是在美國、英國、歐洲和澳洲度過的。我之所以想來這裡,是因為我想在中國工作——它是一個超級大國,而且支持環保。」霍頓告訴《南華早報》。

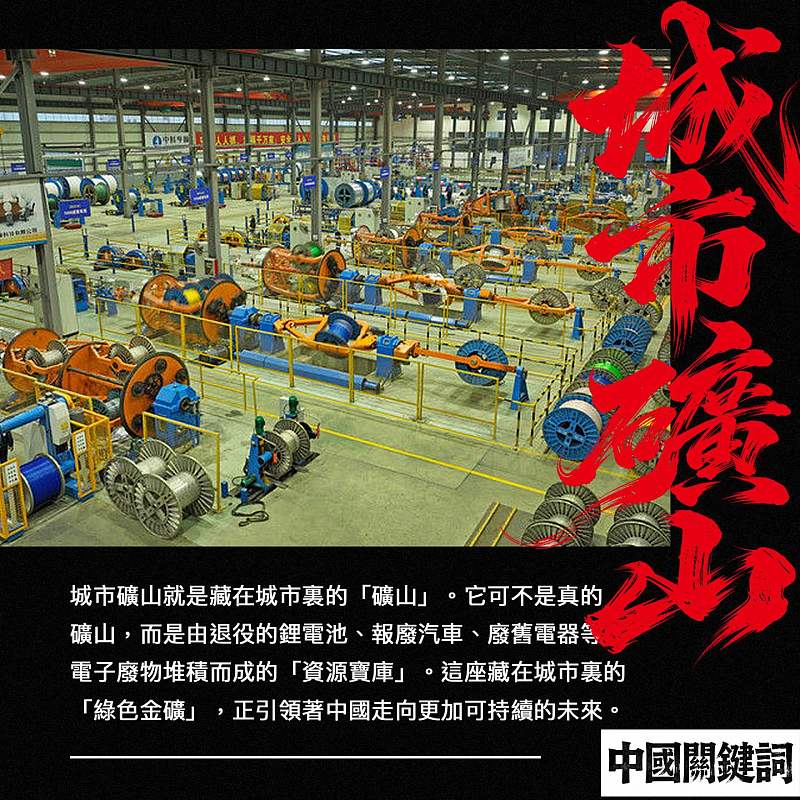

霍頓表示,在不少其他國家「縮減相關努力」的時候,中國卻「持續投資綠色技術和植樹造林」,這讓中國成為各地氣候科學研究人員的科研寶地。

「如果你是一名年輕的科學家,希望在氣候變化問題上真正有所作為,你會選擇去哪裡?」霍頓說,「你會考慮去中國工作,因為中國一直有成為世界科學領導者的雄心,並在設施、基礎建設和教育項目上投入了大量資金。」

他指出,中國設定了在2030年前達到碳排放峰值、2060年實現碳中和的目標,這也帶來了更多研究機會。「如果中國實現淨零排放,它將是唯一一個能對全球所有人產生影響的國家。」霍頓稱,其他國家要實現類似的全球影響力,只有通過類似歐盟、東盟等區域組織的互相合作才可能做到。

報道提到,儘管美國曾在政府層面有所後退,但霍頓認為,美國過去幾十年來在氣候科學領域的數據採集共享工作,仍讓其他國家難以輕易取代美國的角色。不過,他也看好中國氣候研究的發展。他表示,近年來中國在頂級期刊上發表的科研論文數量不斷增加,顯示出中國在氣候科學領域的重要性與日俱增。

英國《自然》雜誌今年2月最新更新的自然指數榜單顯示,過去一年內,在地球與環境科學研究產出方面,全球前20名機構中有15所來自中國,中國科學院位居榜單第一。榜單上排名最高的美國機構是美國國家航空航天局(NASA)和美國國家海洋和大氣管理局(NOAA),分別位列第18和第19位。

與此同時,年初開啟第二任期的美國總統特朗普宣布,美國將再次退出旨在應對氣候變化的《巴黎協定》,退約將於明年1月27日生效。此外,特朗普上任後還宣布停止對減緩氣候變化相關項目的大筆撥款,解僱了許多氣候或環境事務相關的官員和專家,並指示政府部門內部禁用「氣候變化」相關的用詞。

報道說,霍頓計劃在香港城大成立一個氣候研究中心,希望其成為香港高校氣候科學家的一個樞紐,同時也吸引其他領域的研究人員。他強調,沒有穩定的氣候,就沒有可持續發展可言。「我需要快速推進一些工作,因為我們正處於氣候問題的關鍵時刻——我們不能等個十年。」